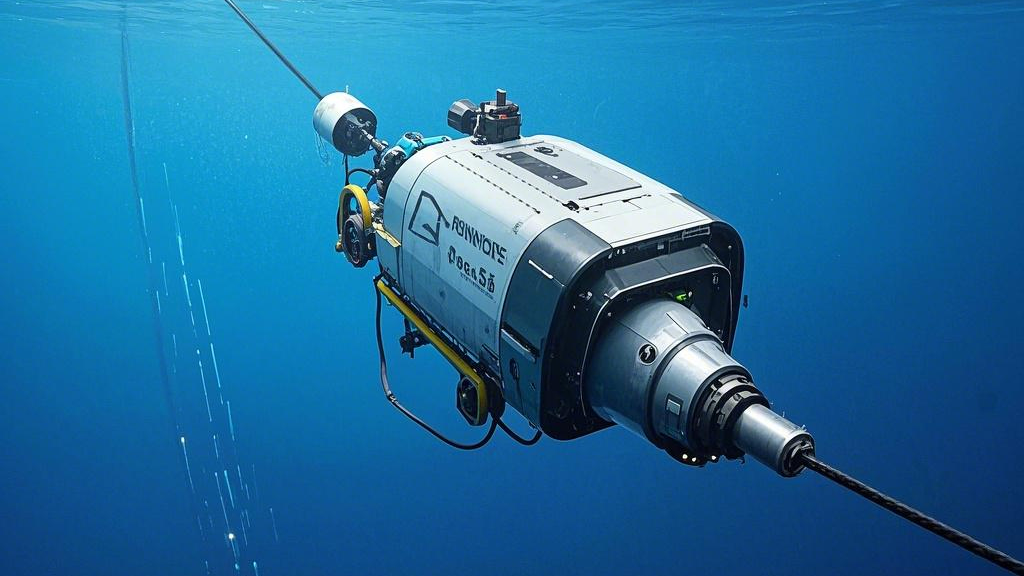

在撒丁岛附近1200米深的海底,一条闪耀着银灰色光泽的钛合金缆绳正牵引着水下机器人执行海底光缆检修任务。这条直径仅8毫米的缆绳,却能承受10吨的拉力,在充满腐蚀性盐分的海水中连续工作20年无需更换。这就是现代材料科学打造的工程奇迹——钛缆绳,一种正在重塑人类工程极限的新型结构材料。

一、金属之王的涅槃重生

钛金属的发现史堪称一部材料科学的传奇。1791年,英国牧师格雷戈尔在黑色磁铁矿中发现这种未知金属元素时,绝想不到它会成为21世纪的"太空金属"。直到1910年美国化学家亨特首次提炼出纯度99.9%的金属钛,人类才真正揭开这种金属的神秘面纱。 钛的力学性能堪称完美组合:密度仅为钢的57%,强度却达到普通结构钢的2倍。在抗腐蚀性方面,钛在海水中的腐蚀速率仅为0.0005mm/年,是不锈钢的30倍耐用。这种独特的性能组合源于钛原子特殊的电子排布结构,其表面形成的致密氧化膜具有自修复特性,能在各种腐蚀环境中保持稳定。 传统钢缆在海洋工程中面临严重挑战。北海石油平台的监测数据显示,普通钢制缆绳在海水中的使用寿命不超过5年,而同样规格的钛缆绳在模拟实验中已持续服役15年未见明显腐蚀。这种性能差异直接决定了深海装备的维护周期和运营成本。

二、从实验室到工程应用的跨越

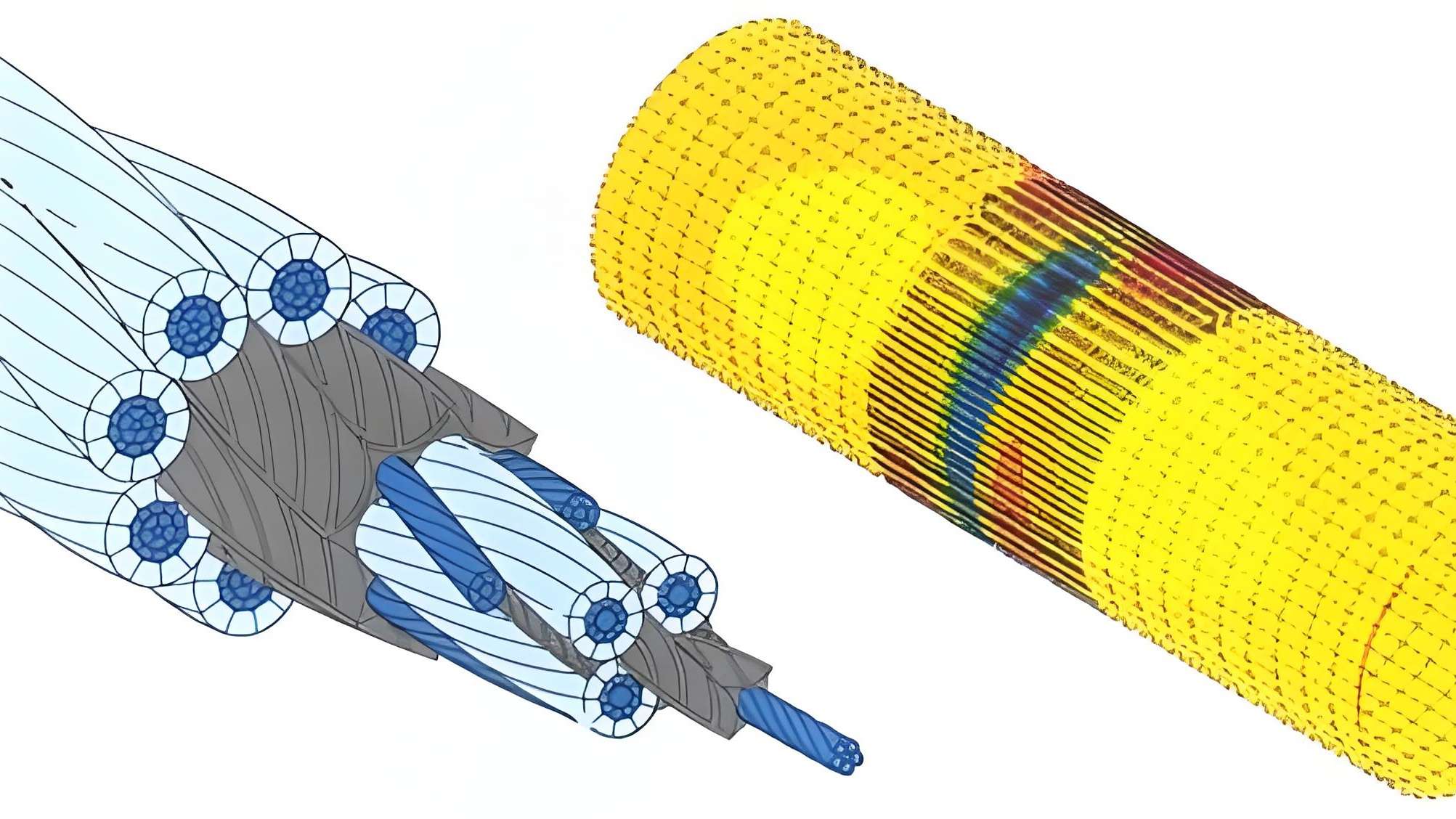

钛缆绳的制造是材料加工的巅峰挑战。通过冷拉拔工艺,将钛合金棒材逐步拉制成直径0.05-5mm的丝材,过程中需要精确控制温度在β相变点以下,保持750-850℃的加工窗口。每根钛丝要经过20道次以上的拉拔,最终强度可达1800MPa,相当于指甲盖大小的截面积能吊起18吨重物。

在南海981钻井平台,直径32mm的钛合金系泊缆成功抵御了16级台风的冲击。其重量比传统钢缆减轻43%,使平台吃水深度减少1.2米,显著提升了作业稳定性。更令人惊叹的是,这些缆绳表面自然形成的二氧化钛膜层,能有效抵御海生物附着,减少20%的流体阻力。

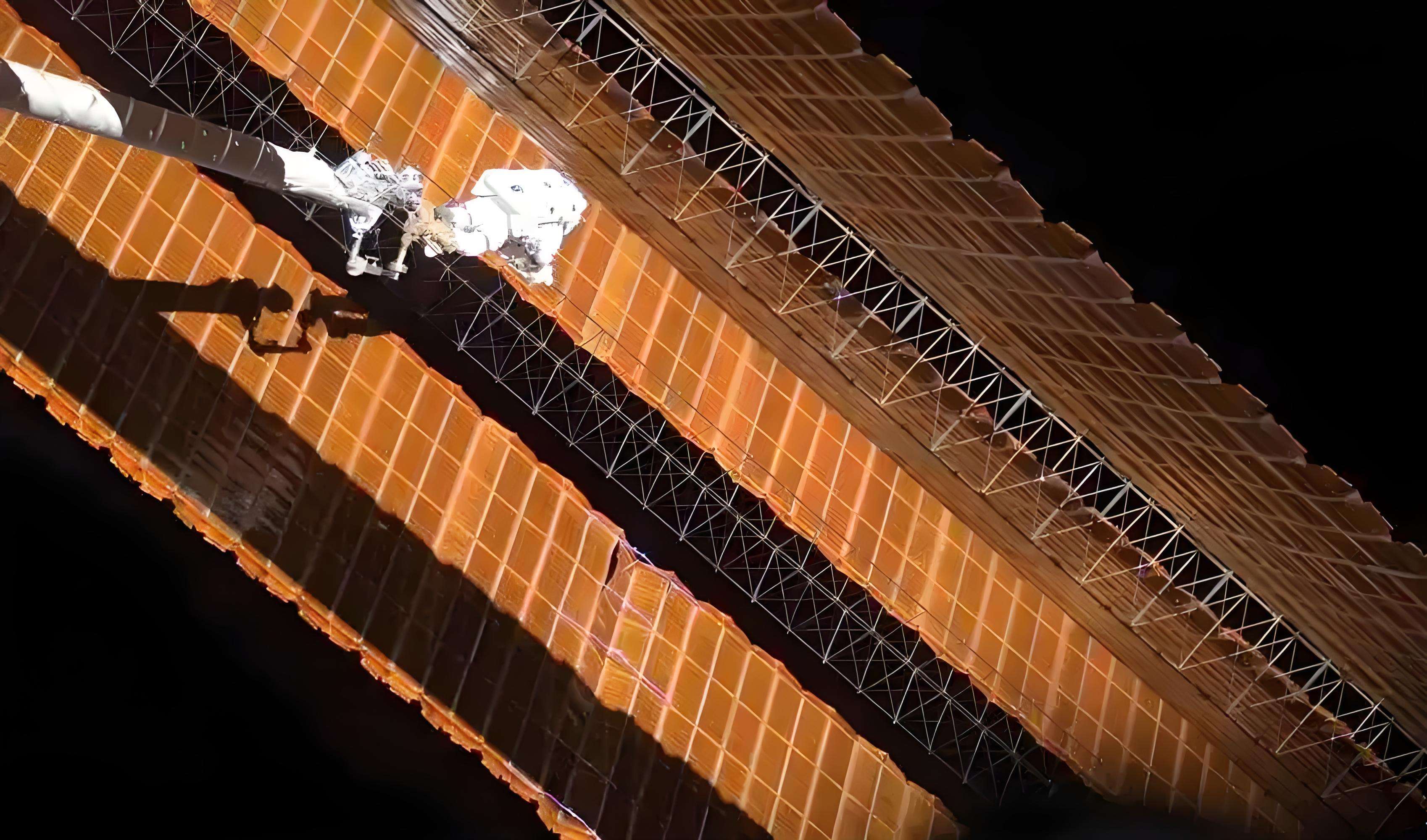

国际空间站的柔性太阳能帆板支架采用钛缆编织结构,在-150℃至+200℃的极端温差中保持尺寸稳定性。每根直径2mm的缆绳由327根超细钛丝编织而成,这种仿生学设计使其在保持高强度的同时,获得了15%的弹性变形能力。

三、未来材料的无限可能

材料学家正在研发的钛基复合材料缆绳,通过在钛基体中添加碳纳米管,使强度再提升40%。美国NASA最新测试的Ti-6Al-4V/CNT复合缆绳,比强度已达到35km(强度与密度比值),这个数值是航空铝合金的4倍,预示着下一代太空电梯缆绳的诞生可能。

在可再生能源领域,浮动式海上风电场的系泊系统正迎来革命。挪威Equinor公司的新型浮式风机采用钛缆锚固系统,使系泊半径从传统的800米缩减到500米,海域利用率提升60%。这种创新设计使深海风电场的经济可行性发生质变。

更激动人心的突破来自生物医学领域。仿生钛纤维人工韧带已进入临床试验阶段,这种直径50微米的钛丝通过表面纳米化处理,能与人体骨骼形成生物性结合。早期数据显示,其疲劳寿命达到传统PET人工韧带的10倍以上。

钛缆绳:深海至太空的金属脊梁-知识分享-宝鸡合创钛金属有限公司

钛缆绳:深海至太空的金属脊梁-知识分享-宝鸡合创钛金属有限公司